🎛️ Einleitung: Warum Maxwell der heimliche Vater aller Funkamateure ist

Wenn es einen Menschen gibt, der unfreiwillig dafür verantwortlich ist, dass weltweit Keller, Dachböden und Gartenschuppen mit Drahtverhau, Koaxkabeln und mysteriösen „Baluns“ gefüllt sind, dann ist es James Clerk Maxwell. Er wollte eigentlich nur die Naturgesetze ordnen – und hat dabei versehentlich die Grundlage geschaffen, dass heute jeder OM mit einer 12‑Meter‑Angelrute und 100 Watt HF das Weltgeschehen beeinflussen kann.

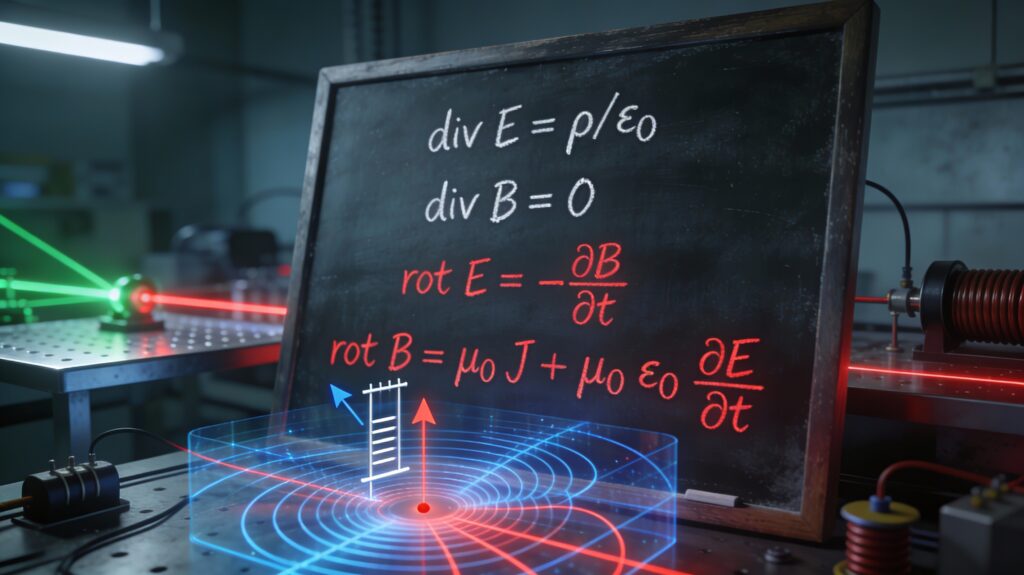

Die Maxwellschen Gleichungen sind das Fundament der gesamten Nachrichtentechnik:

- Ohne sie gäbe es keine Antennen,

- keine elektromagnetischen Wellen,

- keine SDR‑Empfänger,

- und vor allem keine hitzigen Diskussionen darüber, ob ein Dipol „besser“ ist als eine EndFed.

⚡ Die vier Maxwellschen Gleichungen – in menschlicher Sprache

Wir verzichten auf Formeln, denn die stehen ohnehin in jedem Lehrbuch und werden dort genauso wenig verstanden wie im Shack.

1. Elektrische Felder entstehen durch Ladungen

Oder wie der Funkamateur sagt: „Warum kriege ich eine gewischt, wenn ich das Koax anfasse?“

2. Magnetische Felder entstehen durch Ströme

Das erklärt, warum HF‑Kabel manchmal wie beleidigte Kobras reagieren, wenn man sie falsch verlegt.

3. Ein veränderliches elektrisches Feld erzeugt ein magnetisches Feld

Das ist der Moment, in dem aus langweiligem Gleichstrom plötzlich Funk wird.

4. Ein veränderliches magnetisches Feld erzeugt ein elektrisches Feld

Und das ist der Grund, warum dein Nachbar plötzlich „komische Geräusche im Fernseher“ hört, wenn du CQ rufst.

Zusammen ergeben diese vier Regeln das, was wir heute als elektromagnetische Wellen kennen – also genau das, was die Nachrichtentechnik überhaupt erst möglich macht.

📡 Warum die Maxwellschen Gleichungen die Nachrichtentechnik erst ermöglichen

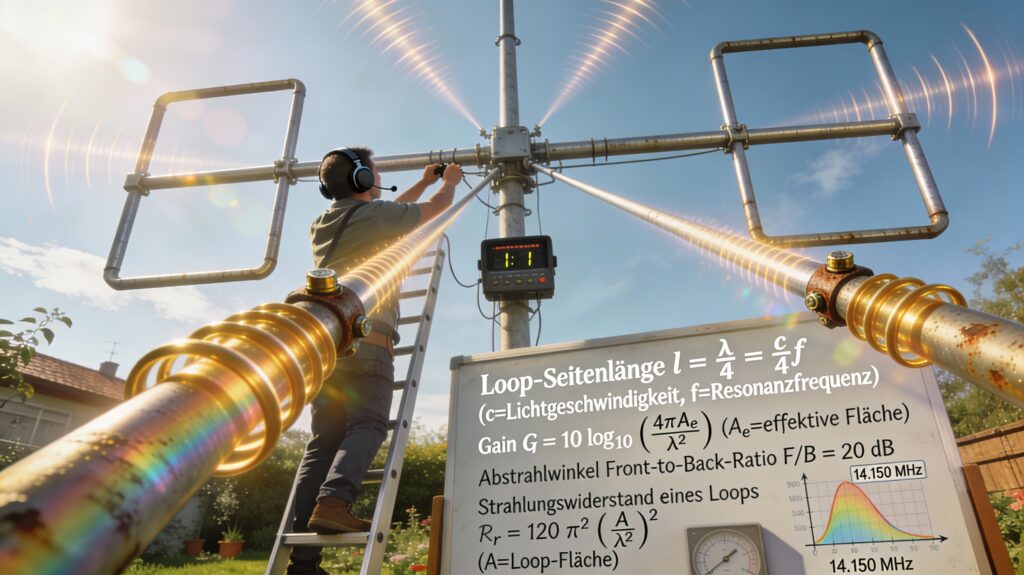

1. Antennen funktionieren nur wegen Maxwell

Eine Antenne ist im Grunde nichts anderes als ein Stück Metall, das Maxwell dazu zwingt, seine Gleichungen in die Realität umzusetzen. Wenn Strom und Spannung im Takt schwingen, entsteht eine Welle – und die macht sich dann auf den Weg um die Welt, bis sie irgendwo in einem Empfänger landet oder in einem Baum, einer Regenwolke oder dem Nachbarns Garagentor.

2. Modulation ist angewandte Elektrodynamik

Ob AM, FM, QAM oder das, was moderne SDR‑Software „experimentell“ nennt – alles basiert darauf, dass elektrische und magnetische Felder sich gegenseitig beeinflussen. Maxwell hätte vermutlich gelacht, wenn er gewusst hätte, dass man seine Theorie einmal nutzen würde, um Katzenvideos über WLAN zu übertragen.

3. Wellenausbreitung ist Maxwell in Aktion

Ob Bodenwelle, Raumwelle, Troposcatter oder „Ich schwöre, das war ein Sporadic‑E‑Opening!“ – alles folgt den gleichen Grundgesetzen. Die Atmosphäre ist dabei weniger ein Medium als vielmehr ein chaotischer Spielplatz, in dem Maxwell und Murphy gemeinsam Domino spielen.

🛠️ Beispiele aus der Praxis

Beispiel 1: Der klassische 2‑Meter‑Repeater

Ein Repeater ist im Grunde ein Gerät, das Maxwells Gleichungen so gut verstanden hat, dass es sie 24/7 ausnutzt – und gleichzeitig so schlecht, dass es bei jedem Gewitter beleidigt schweigt.

Beispiel 2: WLAN im Altbau

Elektromagnetische Wellen breiten sich frei aus – außer in deutschen Altbauten, wo Maxwell offenbar Urlaub macht und die Wellen lieber im Treppenhaus reflektieren, als ins Arbeitszimmer zu gehen.

Beispiel 3: Der Funkamateur mit der Drahtantenne im Apfelbaum

Maxwell sagt: „Eine Antenne sendet, wenn Strom fließt und Felder schwingen.“ Der Funkamateur sagt: „Wenn’s funktioniert, ist es keine Fehlkonstruktion.“

🧨 Humor aus dem Shack

- „Maxwell hat die Gleichungen erfunden, Funkamateure die Ausreden.“

- „Die Naturgesetze sind unveränderlich – außer man hat einen Tuner.“

- „HF findet immer einen Weg. Meistens den falschen.“

- „Maxwell erklärt, warum Funk funktioniert. Der Nachbar erklärt, warum er dagegen ist.“

🧭 Fazit: Maxwell ist überall

Die Maxwellschen Gleichungen sind nicht nur ein theoretisches Konstrukt, sondern das Fundament der gesamten modernen Kommunikation – von Kurzwelle bis 5G, von Richtfunk bis Bluetooth, von Amateurfunk bis Deep‑Space‑Kommunikation.

Ohne Maxwell gäbe es keine Nachrichtentechnik. Und ohne Nachrichtentechnik müssten Funkamateure wieder Brieftauben züchten – was vermutlich zu noch mehr Störungen führen würde.

#Maxwell #Elektromagnetismus #Nachrichtentechnik #Funktechnik #Amateurfunk #EMF #Elektrodynamik #HF‑Technik #Antenne #Wellen