Warum man im Wasserfall sofort sieht, wenn ein OM sein Amateurfunkgerät „nur mal kurz“ auf CB ausprobiert

🧭 1. Was ist eigentlich FMT‑Hub?

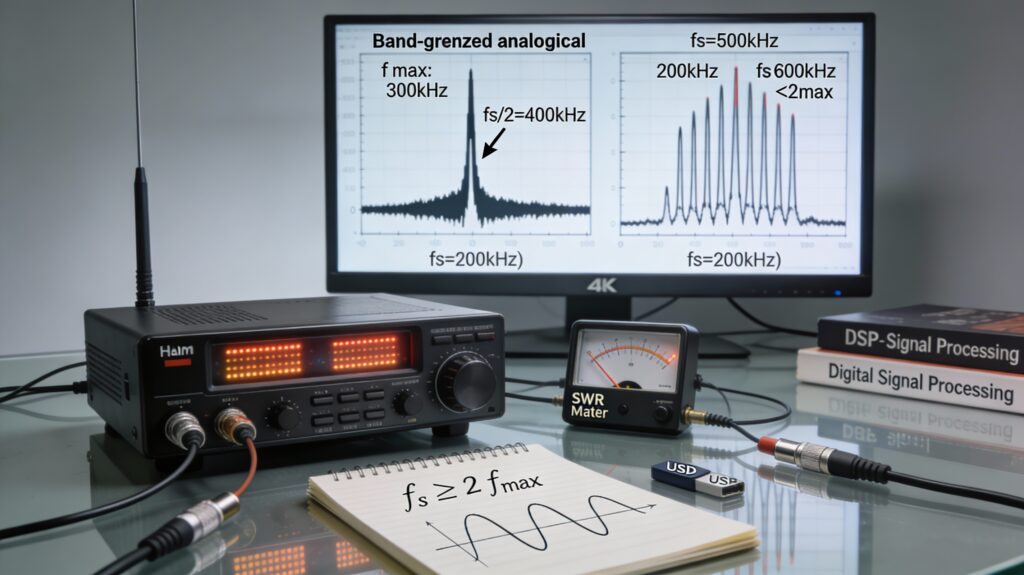

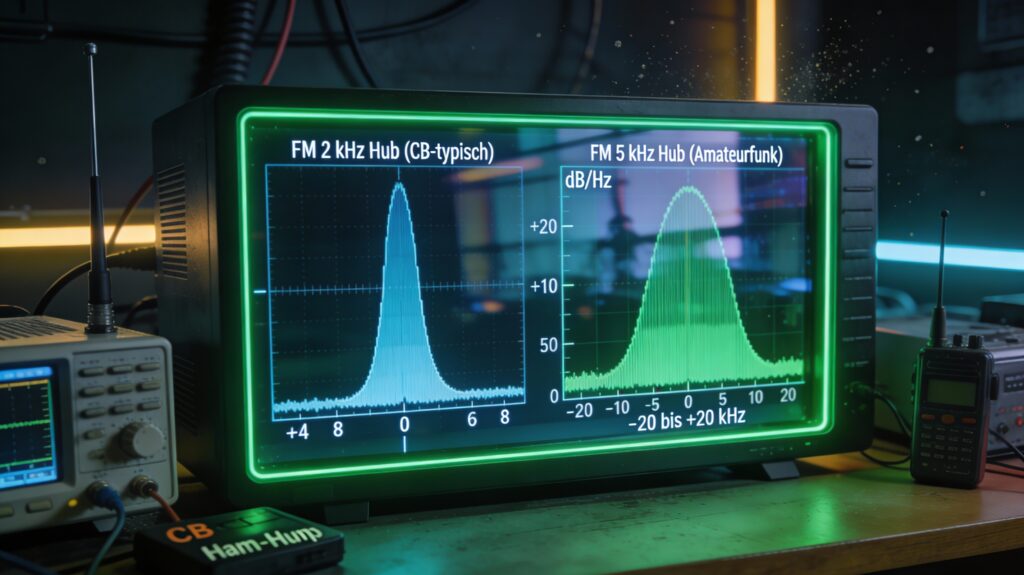

FMT‑Hub (Frequenzmodulations‑Hub) beschreibt die maximale Frequenzabweichung, die ein FM‑Signal im CB‑Funk erzeugen darf. In Deutschland ist das klar geregelt:

- FM‑Hub im CB‑Funk: max. ±2 kHz

- FM‑Hub im Amateurfunk (je nach Band/Modulation): oft ±2,5 kHz, ±5 kHz oder sogar ±7,5 kHz

Und genau hier beginnt das Spektakel.

🎭 Warum man im Spektrum sofort erkennt, wenn ein OM „nur mal kurz“ auf CB funkt

Weil ein Amateurfunkgerät, das auf CB „aus Versehen“ mit 5 kHz Hub sendet, im Wasserfall aussieht wie ein aufgeplatzter Farbeimer.

Während ein sauber eingestelltes CB‑FM‑Signal schlank und elegant wirkt, präsentiert sich der OM‑Hub wie:

CB-FM: |----|

OM-FM: |--------------|

Man erkennt es sofort. Sogar schneller als ein OM erkennt, dass sein Mikrofonstecker nicht richtig drin ist.

Und natürlich kommt dann der Klassiker:

„Also mein Gerät macht das schon immer so, das ist völlig normal!“

Nein, ist es nicht. Es ist einfach zu viel Hub. Und im CB‑Funk ist das so erlaubt wie ein 2‑kW‑Linearverstärker im Handschuhfach.

🔧 2. Multiformat‑CB‑Geräte – die Schweizer Taschenmesser des 11‑Meter‑Bands

Moderne CB‑Funkgeräte können heute mehr als nur AM und FM. Sie sind Multiformat‑Geräte, also Geräte, die mehrere Betriebsarten beherrschen:

- AM

- FM

- SSB (USB/LSB)

- teilweise digitale Modi (z. B. für PMR‑ähnliche Features, aber innerhalb der CB‑Regeln)

💡 Was macht sie besonders?

- Sie passen sich verschiedenen europäischen Ländern an (verschiedene Kanalraster, Leistungen, Modulationsarten).

- Sie bieten bessere Filter, saubere Modulation und flexible Betriebsarten.

- Sie sind technisch oft hochwertiger als die alten „Kofferradios“ aus den 80ern.

Und natürlich sorgt das dafür, dass manche ältere OMs sofort skeptisch werden:

„Also früher hatten wir nur AM, und das hat gereicht!“

Ja, früher hatten wir auch Telefone mit Wählscheibe. War auch nicht besser.

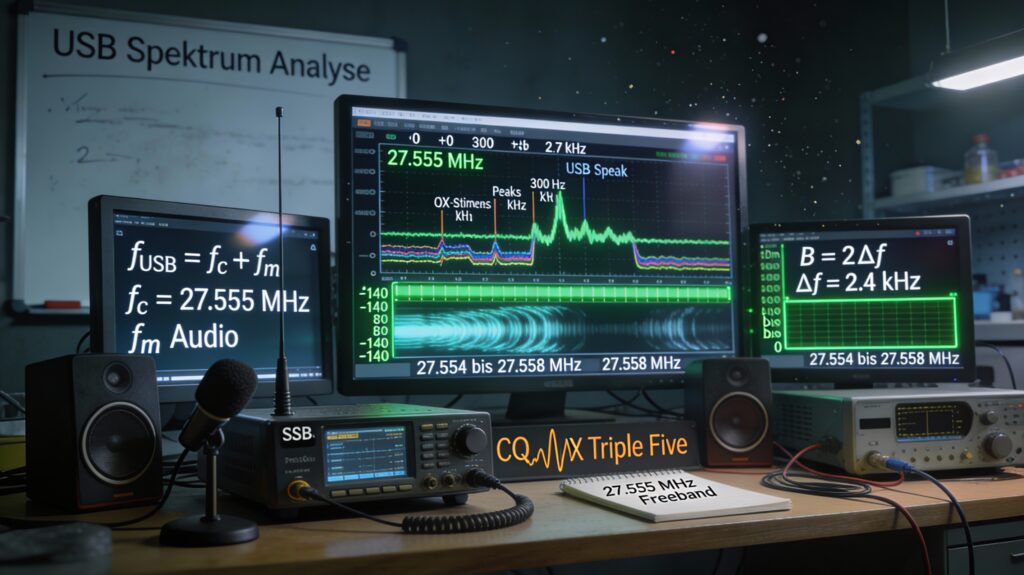

📻 3. Warum auf der Triple‑Five (27.555 USB) mehr los ist als auf der Deutschen Welle

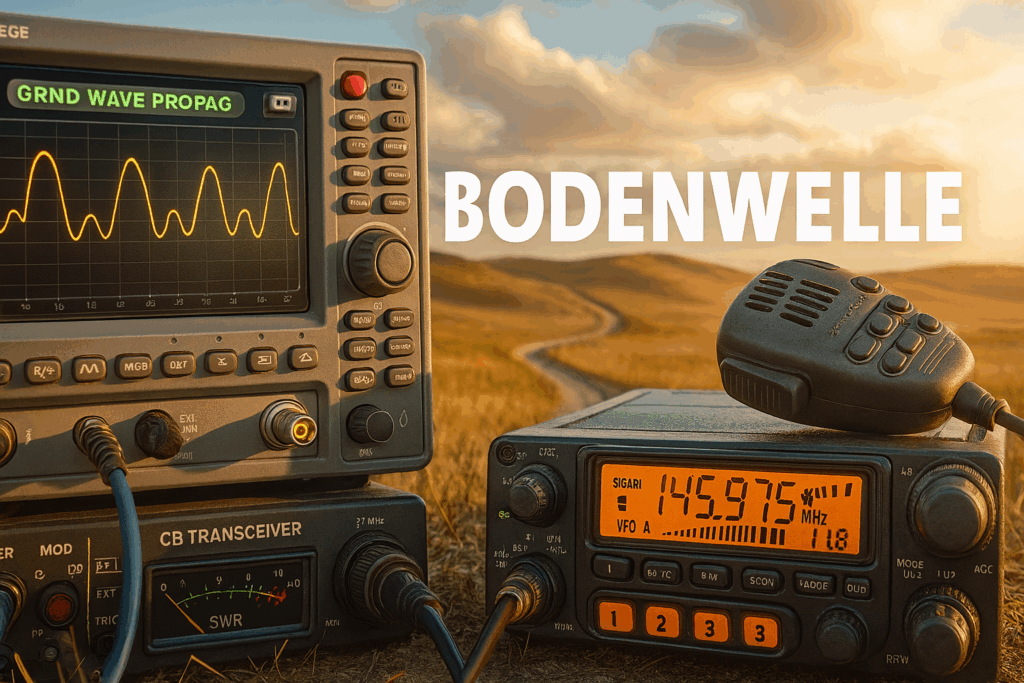

Die 27.555 MHz USB – liebevoll „Triple‑Five“ – ist die inoffizielle internationale DX‑Anruf‑ und Sammelfrequenz im 11‑Meter‑Bereich.

Und dort ist oft mehr Betrieb als auf manchem Kurzwellen-Afu Band:

- Weltweiter DX‑Verkehr

- Stationen aus allen Kontinenten

- Ständige Aktivität bei guten Bedingungen

- Ein Mix aus CB‑Funkern, Freebandern und gelegentlich verwirrten OMs

🎧 Warum so viel los ist

- Propagation: 27 MHz liegt perfekt im Bereich, wo Sporadic‑E, F‑Layer‑DX und Bodenwelle sich die Klinke in die Hand geben.

- USB‑Betrieb: Schmalbandiger, effizienter, weiter reichend.

- Internationaler Treffpunkt: Jeder weiß: Wenn irgendwo was geht, dann dort.

- Keine Musik, keine Nachrichten, keine Predigten Nur Funkverkehr. Und manchmal auch Funkverkehr, der klingt wie eine Predigt.

🏁 Fazit: CB‑Funk ist technisch spannender, als viele glauben

- FMT‑Hub ist wichtig, weil zu viel Hub sofort auffällt – besonders, wenn ein OM sein AFU‑Gerät „mal eben“ auf CB nutzt.

- Multiformat‑Geräte sind moderne Alleskönner, die CB‑Funk technisch auf ein neues Level heben.

- Die Triple‑Five ist lebendiger als so mancher Rundfunksender – und definitiv unterhaltsamer.

Und das Beste:

CB‑Funk ist der einzige Bereich, in dem man mit 12 Watt Slegal weltweit gehört werden kann – vorausgesetzt, die Sonne hat gute Laune.