Einleitung

Claude Shannon, ein amerikanischer Mathematiker und Ingenieur, gilt als Vater der Informationstheorie. In den 1940er Jahren formulierte er ein Theorem, das bis heute die Grenzen der digitalen Kommunikation bestimmt: das Shannon-Theorem oder auch Shannon-Hartley-Gesetz.

Es beantwortet die Frage: Wie viele Informationen kann man über einen Kanal schicken, ohne dass sie im Rauschen untergehen? Oder in schwarzem Humor gesagt: Shannon hat uns gezeigt, wie viele Worte man noch ins Telefon schreien darf, bevor das Rauschen lauter ist als die Schwiegermutter.

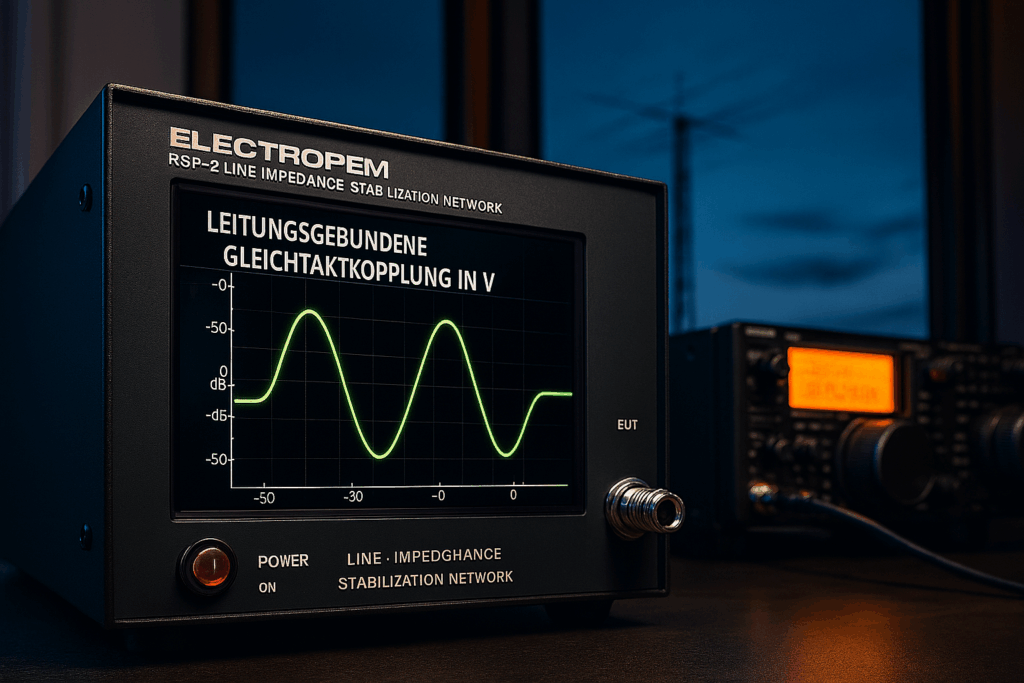

Die Grundidee – ohne Formeln, aber mit Klarheit

Das Shannon-Theorem beschreibt die maximale Datenrate, die über einen Kanal mit bestimmter Bandbreite und Rauschverhältnis übertragen werden kann.

- Bandbreite: Wie breit ist der „Daten-Highway“?

- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): Wie laut ist das Signal im Vergleich zum Hintergrundrauschen?

Shannon sagt: Je größer die Bandbreite und je besser das Signal-Rausch-Verhältnis, desto mehr Information kann man übertragen. Aber – und das ist der Clou – es gibt eine absolute Obergrenze. Mehr geht nicht. Punkt.

Das ist wie bei einem überfüllten Aufzug: Egal, wie sehr man drückt, mehr Leute passen einfach nicht rein. Und wenn man es trotzdem versucht, endet es mit einem Knall – oder im Fall der Nachrichtentechnik mit Datenmüll.

Historische Entstehung

Shannon veröffentlichte 1948 seinen berühmten Artikel “A Mathematical Theory of Communication”. Damit legte er den Grundstein für die moderne digitale Kommunikation.

Vor Shannon war Kommunikationstechnik oft ein Mix aus Ingenieurskunst und Bauchgefühl. Nach Shannon war klar: Es gibt harte Grenzen. Er hat damit nicht nur die Nachrichtentechnik revolutioniert, sondern auch die Informatik, Kryptografie und sogar die moderne Biologie beeinflusst.

Man könnte sagen: Shannon hat den Ingenieuren die Illusion genommen, dass man mit genug Trickserei unendlich viele Daten durch ein Telefonkabel pressen kann. Er war der Totengräber der unbegrenzten Hoffnung – und der Geburtshelfer des Internets.

Anwendungen in der Nachrichtentechnik

Das Shannon-Theorem ist heute allgegenwärtig:

- Mobilfunk (4G, 5G, 6G): Die maximal mögliche Datenrate hängt direkt von Bandbreite und SNR ab. Ohne Shannon wüssten wir nicht, warum 5G nicht einfach „unendlich schnell“ sein kann.

- DSL und Kabelinternet: Modems arbeiten genau an der Shannon-Grenze. Jeder zusätzliche Bit/s ist ein Kampf gegen das Rauschen.

- Satellitenkommunikation: Hier ist das Rauschen besonders hoch, und Shannons Theorem bestimmt, wie viele Daten man noch sicher übertragen kann.

- Fehlerkorrektur-Codes: Verfahren wie Turbo-Codes oder LDPC-Codes sind direkte Kinder von Shannons Theorie. Sie holen das Maximum aus verrauschten Kanälen heraus – fast so, als würde man aus einem verrauschten Kneipengespräch noch die Lottozahlen heraushören.

Bezug zum Amateurfunk

Auch Funkamateure leben mit Shannon:

- Schmalbandige Telegrafie (CW): Morsezeichen sind extrem robust gegen Rauschen. Damit kommt man näher an die Shannon-Grenze als mit Sprache.

- Digitale Betriebsarten (FT8, JT65, PSK31): Diese Verfahren sind so optimiert, dass sie auch bei minimalem Signal-Rausch-Verhältnis noch funktionieren. FT8 ist fast schon Shannons Lieblingskind – es quetscht Bits durch Kanäle, die eigentlich tot wirken.

- Breitbandige Experimente (z. B. DATV): Hier zeigt sich die andere Seite: Ohne genügend Bandbreite und SNR ist das Bild schneller weg als die Hoffnung eines Funkers, der gerade seine Antenne im Sturm verloren hat.

Schwarzer Humor am Rande

Shannons Theorem ist gnadenlos ehrlich:

- Es sagt dir, wie viel geht.

- Es sagt dir auch, dass mehr nicht geht.

- Und wenn du es trotzdem versuchst, klingt dein Signal wie ein Zombie, der durch einen Ventilator spricht.

Man könnte sagen: Das Shannon-Theorem ist wie der Sensenmann der Datenübertragung. Es zeigt dir genau, wann deine Bits noch leben – und wann sie endgültig im Rauschen beerdigt sind.

Fazit

Das Shannon-Theorem ist kein theoretisches Gedankenspiel, sondern die Grundlage der modernen Kommunikation. Es bestimmt, wie schnell wir surfen, wie klar wir telefonieren und wie weit wir funken können.

Für die Nachrichtentechnik ist es ein Gesetz wie die Schwerkraft: Man kann es nicht umgehen, nur respektieren. Und wer es ignoriert, wird schnell feststellen: Das Rauschen gewinnt immer.