Peilen auf Kurzwelle

Zeit, den Fuchs zu jagen: Mit Time-Difference-of-Arrival (TDoA) und dem weltweiten Netz der KiwiSDR-Empfänger lässt sich die Herkunft vieler HF-Signale erstaunlich gut eingrenzen. Das ist nützlich für Broadcast‑Listener, Funkamateure und alle, die wissen wollen, woher ein Sender wirklich kommt. Hier bekommst du das Wie, Wozu und Woran‑es‑scheitern‑kann – verständlich, praxisnah und unterhaltsam.

Was TDoA eigentlich macht

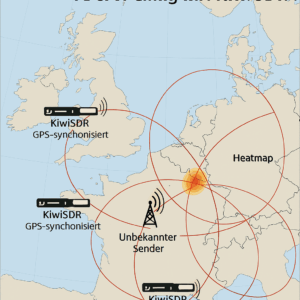

TDoA vergleicht, wann dasselbe Signal an mehreren, präzise getakteten Empfängern eintrifft. Aus den winzigen Laufzeitunterschieden entstehen Linien gleicher Differenz (Hyperbeln), deren Schnittbereiche die wahrscheinliche Senderposition zeigen. Je besser die Geometrie der ausgewählten Empfänger und je sauberer das Signal, desto schärfer wird die „Wärmekarte“ der Herkunft.

- Gleiches Signal, andere Uhren: GPS‑synchronisierte KiwiSDRs stempeln die Audiosamples zeitgenau, sodass Ankunftszeiten vergleichbar sind.

- Korrelation statt Rätselraten: Der Algorithmus sucht die Verschiebung, bei der die Signalverläufe am besten übereinanderliegen.

- Heatmap statt Stecknadel: Ergebnis ist ein Gebiet mit maximaler Wahrscheinlichkeit – kein exakter Stecknadelpunkt, aber oft überraschend treffsicher.

Genauigkeit: Wovon sie abhängt und was realistisch ist

Erwarte keine Magie, aber solide Resultate, wenn die Randbedingungen passen. Auf Mittel- und Kurzwelle entscheidet die Ionosphäre mit, und die ist Launensiegerin.

- Signalqualität: Ein stabiler Träger oder klarer IDschnipsel schlägt breitbandiges Musikprogramm.

- Bestens: Zeitzeichen, AM‑Träger, Utility- oder Rundfunksender ohne Fading.

- Schwierig: Starke Mehrwege, tiefe Fades, starke Störungen.

- Empfänger-Geometrie:

- Breit auffächern: Wähle 4–8 KiwiSDRs, die den vermuteten Ort großräumig umringen.

- Vermeide Linie: Liegen alle Empfänger auf einer Linie, wird die Lösung langgezogen und ungenau.

- Ionosphäre und Tageszeit:

- MW/untere KW nachts: Weite Reichweiten, aber mehr Mehrwege.

- Tagsüber: Kürzere Sprünge, oft stabilere Pfade.

- Praxiswerte: Bei guten Bedingungen ist eine Eingrenzung auf einige bis wenige Dutzend Kilometer drin; mit ungünstiger Geometrie oder starkem Fading können es hunderte Kilometer sein.

Hinweis: Mehrere Läufe zu unterschiedlichen Zeiten und mit leicht variierter Empfängerauswahl erhöhen die Zuverlässigkeit.

KiwiSDR-Workflow: Vom Signal zur Karte

So setzt du TDoA in der Praxis ein – ohne Instrumentenpark, nur mit guter Auswahl und etwas Geduld.

- Signal wählen:

- Klarer Träger: Stelle schmal auf den Carrier oder die markante Modulationskomponente.

- Ruhige Phase: Nimm 20–60 Sekunden mit wenig Fading.

- Empfänger auswählen:

- SNR vor Ort: Nutze Kiwis mit gutem Empfang am Zielband.

- Geografische Verteilung: 4–8 Standorte, die den vermuteten Ursprung umringen und nicht zu dicht beieinander liegen.

- TDoA starten:

- Synchron aufnehmen: Die TDoA‑Funktion sammelt gleichzeitig Daten von allen gewählten Kiwis.

- Heatmap prüfen: Der Hotspot sollte sich sinnvoll zu Senderlisten und Landeskarte verhalten.

- Iterativ verbessern:

- Schwache Kiwis ersetzen: Tausche Empfänger mit schlechtem SNR.

- Zeit verschieben: Wiederhole den Lauf eine Stunde später, wenn Fading nachlässt.

- Ergebnis absichern:

- Abgleich mit Listen: Prüfe Frequenz, Sendezeit und Sprache.

- Mehrere Runs: Zwei bis drei konsistente Karten sind überzeugender als ein Glückstreffer.

Tipps für Broadcast‑Listener: Sender sicherer identifizieren

TDoA ist die halbe Miete; die andere Hälfte ist gutes „Kopfradio“.

- Carrier‑Fingerprint:

- Leicht daneben: Der Träger liegt oft wenige Hertz neben der Nennfrequenz – das Muster ist senderindividuell.

- Seitenspektrum: Netzbrumm‑Seitbänder (50/60 Hz) oder typische Audio‑Signaturen können helfen.

- Zeit & Sprache:

- Top‑of‑hour: Nachrichten und Zeitsignale zur vollen Stunde sind Gold.

- Sprache/Ansage: Call‑Ins, Jingles, regionale Werbung verraten die Herkunft.

- Sendepläne:

- Frequenz vs. Zeitslot: Abgleich mit aktuellen Sendeplänen filtert Doppelgänger.

- Saisonwechsel: A‑/B‑Saison beachten – Frequenzen wandern.

- Antennentricks:

- Ferritstab/Loop drehen (MW): Azimut im Shack plus TDoA‑Gebiet ergibt eine Kreuzpeilung.

- Schmalband hören: Enge Filtereinstellungen machen Träger sauberer und TDoA stabiler.

Bonus: Miss einmalig den Carrier‑Offset „deines“ Senders und notiere ihn. Er dient als persönlicher Fingerabdruck bei künftigen Empfängen.

Stärken, Grenzen und sinnvolle Anwendungen

- Wofür TDoA glänzt:

- Rundfunk auf MW/KW: Senderstandorte plausibilisieren, unbekannte Stationen einordnen.

- Utility/Beacons: Standortfelder prüfen, Bandöffnungen studieren.

- DX‑Forensik: Ungewöhnliche Wege dokumentieren (z. B. graue Linie).

- Wo es hakt:

- Starkes Fading/Mehrwege: Heatmap zerfranst, Ergebnisse wandern.

- Schwaches SNR: Korrelation trifft Rauschen, nicht den Sender.

- Schlechte Geometrie: Alle Kiwis auf einer Seite verschieben das Resultat.

- Gute Praxis:

- Empfänger kuratieren: Lieber vier sehr gute als zehn mittelmäßige Standorte.

- Konstanz zählt: Gleiche Einstellungen, gleiche Fensterlänge, wiederholbare Runs.

Bitte beachte die Funkregeln deines Landes. Peile und dokumentiere verantwortungsvoll – legale Rundfunk- und Amateurfunksignale sind der richtige Spielplatz.

Mini‑Checkliste zum Mitnehmen

- Signal: Stabiler Träger, ruhiger Zeitabschnitt.

- Empfänger: 4–8 Kiwis, gute SNR, gute geografische Streuung.

- Läufe: Mehrfach wiederholen, schwache Kiwis ersetzen.

- Abgleich: Sendepläne, Sprache, Zeitmarker prüfen.

- Dokumentation: Screenshot der Heatmap, Aufnahmedaten, Offset notieren.