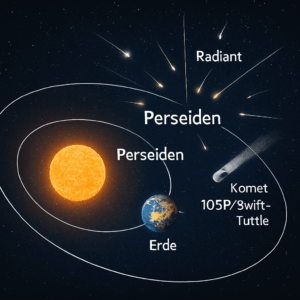

Die Perseiden gehören zu den bekanntesten und ergiebigsten Meteorströmen des Jahres. Jahr für Jahr im August liefern sie am nächtlichen Firmament ein spektakuläres Schauspiel aus hunderten leuchtenden Sternschnuppen. In diesem Artikel erfährst du, wie die Perseiden entstehen, seit wann sie beobachtet werden, wann und wie du sie am besten sichten kannst – ergänzt um eine geschichtliche Anekdote und eine schematische Grafik der Umlaufbahnen.

Entstehung und Ursprung

Die Perseiden entstehen aus dem Staub des Kometen 109P/Swift-Tuttle. Bei seinem letzten Periheldurchgang 1862 veröffentlichten Lewis Swift und Horace Tuttle unabhängig voneinander die Entdeckung dieses Kometen, dessen Kern mit etwa 26 Kilometern Durchmesser das größte regelmäßige Objekts ist, das die Erdumlaufbahn kreuzt. Alle circa 133 Jahre nähert sich der Komet der Sonne so stark an, dass sein Eis sublimiert und eine gewaltige Staub- und Trümmerwolke hinterlässt.

Jedes Jahr im Juli und August traversiert die Erde diese Wolke. Kleine Meteoroide mit oft sandkorngroßer Dimension dringen dann mit rund 59 km/s in die Erdatmosphäre ein. Die Reibung erhitzt die Luft entlang ihrer Flugbahnen so stark, dass sie leuchtet – das, was wir als helle Sternschnuppen wahrnehmen.

Historische Beobachtungen

Schon im alten China berichteten Chronisten um 36 v. Chr. von ungewöhnlich zahlreich fallenden Sternschnuppen im August. Weitere Berichte finden sich in Japan und Korea. Die erste europäische Notiz stammt aus dem Jahr 811 n. Chr. Die systematische Verknüpfung des meteorischen Schauspiels mit dem Sternbild Perseus gelang dem belgischen Astronomen Adolphe Quetelet im Jahr 1835, als er erstmals den jährlichen, im August wiederkehrenden Meteorschauer beschrieb und dessen Radiant in Perseus lokalisierte.

Aktivitätsfenster und Höchststand

Die Perseiden sind in einem relativ breiten Zeitfenster sichtbar. Ihr Maximum liegt alljährlich um den 12. August, wenn die Erde den dichtesten Teil der Staubspur kreuzt.

| Aktivitätszeitraum | Höhepunkt | Geozentrische Geschwindigkeit |

|---|---|---|

| 17. Juli – 24. August | Nacht 12. auf 13. August (Peak am 12. Aug, 15:15 MESZ) | 59 km/s |

Unter idealen Bedingungen (dunkler Himmel, Radiant hoch am Himmel) erreicht die Zenithal Hourly Rate (ZHR) bis zu 100 Meteore pro Stunde. In Mitteleuropa sind es meist 60 Stundenmeteore, da Mondlicht und Lichtverschmutzung schwächere Objekte überstrahlen können.

Beste Beobachtungszeiten

- Zwischen Mitternacht und Morgendämmerung steigt der Radiant im Nordosten hoch und liefert dort die meisten Meteore.

- Spitzenzeiten liegen meist zwischen 2 Uhr und 4 Uhr morgens, wenn Erde und Meteoroidstrom die optimale Geometrie bilden und die Himmelsrichtung des Radianten direkt in die Flugbahn zeigt.

- Eine klare, mondarme Nacht in einem abgelegenen, dunklen Gebiet erhöht die Sichtungsrate signifikant.

Beobachtungstipps

- Wähle einen Standort fernab von Stadtlichtern und schütze deine Augen 20–30 Minuten im Dunkeln, damit sie sich optimal anpassen können.

- Plane deine Beobachtung in der zweiten Nachthälfte ein, wenn der Radiant am höchsten steht.

- Vermeide Fernglas oder Teleskop: Ein freier Blick mit bloßem Auge optimiert die Chance, schnelle Meteore am Himmel zu erfassen.

- Für Fotoaufnahmen: Weitwinkelobjektiv (14–24 mm), ISO 1600–3200, Belichtungszeiten 15–30 Sekunden, Stativ und Fernauslöser.

Geschichtliche Anekdote: Tränen des Laurentius

Im Volksmund heißen die Perseiden „Tränen des heiligen Laurentius“. Der christliche Märtyrer Laurentius wurde am 10. August 258 in Rom auf einem glühenden Rost hingerichtet. Da das Meteorschauer-Maximum nahe am Laurentiusfest liegt, verband man im Mittelalter die fallenden Feuerfunken mit seinen Tränen, was dem Meteorstrom eine tiefgreifende kulturelle Bedeutung verlieh.