Am Donnerstag, den 16.10.2025, treffen wir uns um 17:00 Uhr im Shack/Funkschapp!

Okt. 12

Follow up: Phased-Array-Antennen im UKW-Amateurfunk

🔍 Kurzer Recap

Phased Arrays sind Antennensysteme, die aus mehreren einzelnen Strahlern bestehen, deren Signale elektronisch in Phase gebracht oder gegeneinander verschoben werden. Dadurch kann die Abstrahlcharakteristik ohne mechanische Bewegunggezielt verändert werden. Im UKW-Amateurfunk bedeutet das: Funker können ihren Antennenstrahl elektronisch „schwenken“ und optimieren – etwa für Contest-Betrieb oder gezielte DX-Verbindungen.

🛠️ Bauprinzipien

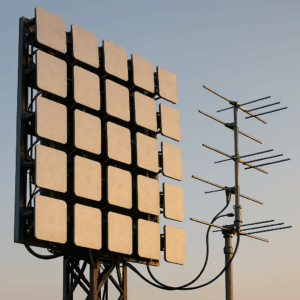

- Elemente: Mehrere Yagi- oder Dipolantennen, meist in einer geraden Linie oder einem Raster angeordnet.

- Phasennetzwerk: Kabel, Koax-Schleifen oder Schalter, die Signale zeitlich verzögern oder beschleunigen.

- Steuereinheit: Manuell umschaltbar oder automatisiert über Relais/Controller.

- Anwendung im UKW-Bereich: Häufig auf 2 m (144 MHz) oder 70 cm (432 MHz) für SSB, CW oder EME-Betrieb.

👉 Beispielanleitungen findet man oft in Amateurfunkmagazinen oder Online-Foren wie DL-QRP-AG, Funkamateuroder internationalen Plattformen wie ARRL – von der simplen 2-Element-Anordnung bis zu komplexen Arrays mit 8 oder mehr Antennen.

✅ Vorteile der Technologie

- Elektronisches Schwenken ohne Rotor – keine beweglichen Teile, weniger Verschleiß.

- Schneller Richtungswechsel – ideal bei Contests oder veränderlichen Ausbreitungsbedingungen.

- Anpassbare Keulenform – bessere Unterdrückung von Störquellen.

- Skalierbarkeit – leicht erweiterbar durch zusätzliche Elemente.

- Optimierte Gewinn-Nebenkeulen-Verhältnisse – saubere Signalführung.

🤔 Warum gibt es kaum kommerzielle Angebote?

- Nischenmarkt: Die Nachfrage im Amateurfunk ist gering im Vergleich zu professionellen Anwendungen (Militär, Satellitenkommunikation).

- Komplexität: Fertige Systeme müssen exakt aufeinander abgestimmt werden – das treibt Kosten hoch.

- Preis-Leistungs-Frage: Für viele UKW-Amateure reicht eine gute Yagi auf Rotor zu einem Bruchteil des Preises.

- Selbstbaukultur: Funkamateure sind traditionell Selbermacher – viele bauen lieber selbst und sparen so Geld, passen aber auch das Design individuell an ihre Bedürfnisse an.

- Technischer Support: Kommerzielle Hersteller müssten umfangreiche Beratung anbieten, was sich bei geringen Stückzahlen wirtschaftlich selten rechnet.

💡 Fazit: Phased-Array-Technik ist im UKW-Amateurfunk ein spannendes Feld für Bastler, die mehr aus ihrer Station herausholen wollen – insbesondere dann, wenn Flexibilität und Präzision zählen. Kommerzielle Angebote bleiben rar, doch wer sich mit der Materie auseinandersetzt, kann im Selbstbau beachtliche Ergebnisse erzielen.

Okt. 09

Good to know: Bau-Idee Phased-Array UKW Antenne

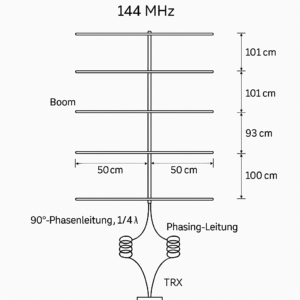

🛠️ Bauanleitung: 4‑Element‑UKW‑Phased‑Array (Beispiel 144 MHz)

📋 Benötigte Komponenten

- 4 λ/2‑Dipole (kann auch als kurze Yagi-Elemente ausgeführt werden)

- Mast aus nicht leitendem Material (z. B. GFK), ca. 3–5 m hoch

- Koaxkabel (50 Ω, z. B. RG‑213 oder Aircell 7) in exakt berechneten Längen für die Phasenverschiebung

- Wetterfeste Umschalter oder Relaisbox für das Umschalten der Strahlrichtung

- Verteiler/Combiner (z. B. Wilkinson‑Teiler oder einfaches Koax‑T-Stück für den Selbstbau)

- Befestigungsmaterial (Mastschellen, Kabelbinder, UV‑beständiges Isolierband)

🧩 Aufbau‑Schritte

- Mast vorbereiten: Fest im Boden oder auf einem Rotor montieren (Rotor optional – Schwenk erfolgt elektronisch).

- Dipole montieren: In gleichmäßigem Abstand (z. B. ~1 m) vertikal am Mast anbringen.

- Koaxleitungen zuschneiden: Auf die erforderlichen Längen bringen, um die gewünschte Phasenverschiebung (typisch 0° oder 90°) zu erreichen.

- Verkabelung: Dipole mit Combiner verbinden; Phasenkabel zwischen den Elementen entsprechend anordnen.

- Steuereinheit installieren: Umschalter oder Relaisbox wetterfest am Mast oder an der Station anbringen.

- Testbetrieb: SWR prüfen, ggf. Längen der Kabel leicht anpassen; Strahlrichtung durch Umschalten kontrollieren.

💡 Praxis‑Tipps

- Abschirmung: Koaxkabel sauber verlegen, um Störeinflüsse zu minimieren.

- Wasserfestigkeit: Übergänge und Stecker mit selbstverschweißendem Band schützen.

- Erweiterbarkeit: Anlage so planen, dass später weitere Elemente hinzugefügt werden können.

Vorteil: Du kannst mit diesem Setup die Abstrahlrichtung in Millisekunden umschalten – perfekt für Contest‑Pile‑Ups oder wechselnde Überreichweiten.

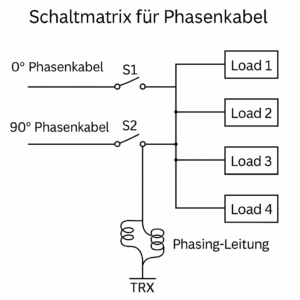

🧩 Funktionsprinzip der Schaltmatrix

- Phasenumkehr: Umschalter oder Relais tauschen die Anschlüsse einzelner Elemente, um 0° oder 180° Phasenlage zu erzeugen.

- 90°‑Phasenleitungen: Feste Kabellängen (¼ λ) sorgen für die gewünschte Verzögerung.

- Kombination: Je nach Schalterstellung werden die Elemente unterschiedlich gespeist – so wird der Hauptstrahl elektronisch „gedreht“.

💡 Aufbau‑Tipps

- Nutze Koax-Relais mit niedriger Einfügedämpfung für minimalen Leistungsverlust.

- Alle Umschalter wetterfest im Kasten nahe der Antenne unterbringen.

- Schaltlogik kann manuell oder über Controller mit Band‑ und Richtungs‑Presets erfolgen.

- Bei komplexeren Arrays lohnt sich eine Diodenmatrix oder Mikrocontroller‑Steuerung.

Okt. 05

Good to Know: Glasfaserleitungen

Glasfaserleitungen

- Prinzip: Glasfasern übertragen Daten mit Lichtsignalen statt mit elektrischem Strom. Das passiert in haarfeinen Fasern aus Quarzglas oder Kunststoff, geschützt durch mehrere Mantelschichten.

- Geschwindigkeit & Reichweite: Lichtsignale legen riesige Distanzen nahezu verlustfrei zurück – perfekt für Internet mit Gigabit‑Geschwindigkeit und mehr.

- Störungsarm: Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen (z. B. von Stromleitungen oder Funk), daher sehr zuverlässig.

- Zukunftssicher: Die physikalischen Grenzen sind so hoch, dass aktuelle Übertragungsraten noch lange nicht das Potenzial ausschöpfen.

- Einsatzorte: Von globalen Seekabeln zwischen Kontinenten über Stadtnetze bis hin zur direkten Hausanbindung (FTTH – Fiber To The Home).

- Langlebigkeit: Eine einmal verlegte Glasfaser hält Jahrzehnte – oft genügt ein Austausch der aktiven Technik an den Endpunkten, um höhere Bandbreiten zu nutzen.

- Besonderheit: Anders als Kupfer „leuchtet“ die Leitung innen – ein winziger Laser oder eine LED sendet das Signal. Außen bleibt sie dunkel.

💬 Fun‑Fact: Die erste transatlantische Glasfaserleitung (TAT‑8) ging 1988 in Betrieb und konnte damals „nur“ 40.000 Telefonverbindungen gleichzeitig übertragen. Heute stemmt eine einzelne moderne Glasfaser Millionen paralleler Datenströme.

Okt. 02

DGUV-V3-Prüfung ortsfester und ortsveränderlicher Funktechnik in Industrieanlagen

1. Einleitung

In Industrieumgebungen, in denen Amateurfunkanlagen mit Senderleistungen bis 1 kW betrieben werden, ist die DGUV V3-Prüfung von elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln zwingend vorgeschrieben. Sie gewährleistet den Schutz vor elektrischen Schlägen und minimiert Haftungsrisiken für den Betreiber.

Amateurfunkstationen bestehen oftmals aus ortsfesten Antennenanlagen auf Hallendächern und ortsveränderlichen Ausrüstungen im Betriebsfunkraum. Beide Kategorien benötigen unterschiedliche Prüfverfahren und Fristen, die in den VDE-Normen und der DGUV V3 klar definiert sind.

2. Rechtliche und normative Grundlagen

- DGUV Vorschrift 3 § 5 verlangt Erst und Wiederholungsprüfungen aller elektrischen Anlagen und Betriebsmittel vor Inbetriebnahme und in festgelegten Zeitabständen.

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und TRBS 1203 regeln, wer als befähigte Person prüfen darf.

- DIN VDE 0100-600 beschreibt Erst- und Wiederholungsprüfungen fest installierter Niederspannungsanlagen.

- DIN VDE 0701-0702 legt die Prüfmethoden für ortsveränderliche Betriebsmittel (Geräte mit Stecker) fest.

3. Ortsfeste vs. ortsveränderliche Funkanlagen

3.1 Ortsfeste Funkanlagen

Ortsfeste Anlagen umfassen Antennenmasten, Dachdurchführungen, Blitzschutzableitungen und fest installierte Koaxkabel. Sie unterliegen einer Wiederholungsprüfung alle vier Jahre, wenn sie normalen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind.

3.2 Ortsveränderliche Funkanlagen

Dazu zählen tragbare Handsprechfunkgeräte, mobile Amateurfunkstationen im Schaltraum oder FRTs (Fixed Radio Terminals) mit CEE- oder Schuko-Steckern. Sie müssen nach DIN VDE 0701-0702 üblicherweise alle zwei Jahre geprüft werden. In rauen Umgebungen (Baustellen, Werkhallen) kann ein halbjährlicher Rhythmus vorgeschrieben sein.

4. Spezifische Anforderungen im Amateurfunk

4.1 Erstprüfung und Errichtererklärung

Die Erstprüfung kann entfallen, wenn eine normgerechte Errichtererklärung (EÜ) des Installateurs vorliegt, die bestätigt, dass die Funkanlage und alle elektrischen Komponenten den VDE-Vorschriften entsprechen. Dies ersetzt die Prüfung vor Inbetriebnahme nach DGUV V3 § 5 Abs. 1 Nr. 4.

4.2 Wiederholungsprüfung

Regelmäßige Inspektionen (Sichtprüfung, Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand) und Funktionsprüfungen (z. B. Auslösen von FI-Schaltern) stellen sicher, dass Antennenanlagen, Blitzschutz und Koaxkabel dauerhaft sicher bleiben. Die Ergebnisse werden im Prüfprotokoll dokumentiert und mit einer Prüfplakette gekennzeichnet.

5. Prüfablauf und messtechnische Details

- Sichtprüfung: Überprüfung auf Beschädigungen an Kabeln, Steckern und Mastbefestigungen.

- Schutzleiterwiderstand: ≤ 1 Ω für Verbindungsleitungen bis 20 m unter 16 A Bemessungsstrom.

- Isolationswiderstand: ≥ 1 MΩ (Schutzklasse 1) bzw. ≥ 2 MΩ (Schutzklasse 2) bei 500 V DC.

- Fehlerschleifenimpedanz: Nach DIN VDE 0100, um das sichere Auslösen der Überstromschutzeinrichtung zu garantieren.

6. Schuko-Steckdosen und Dauerstrom

Schuko-Steckdosen sind für 16 A Dauerstrom ausgelegt, jedoch nicht für dauerhafte Hochstromanwendungen wie HF-Endstufen. Dauerlast führt zu Erwärmung, Kontaktkorrosion und erhöhtem Fehlerrisiko. In industriellen Amateurfunkstationen sind CEE-Steckvorrichtungen mit 32 A und entsprechende Kabelquerschnitte (≥ 2,5 mm² Cu) zu verwenden.

7. Haftung, Regresse und Versicherungsschutz

Unterlässt der Betreiber die DGUV V3-Prüfung, drohen im Schadensfall:

- Kosten für Personenschäden und Sachschäden ohne Versicherungsschutz.

- Bußgelder bis zu mehreren Zehntausend Euro.

- Regressforderungen der Berufsgenossenschaft und Dritter.

- Strafrechtliche Konsequenzen bei fahrlässiger Gefährdung.

Regelmäßige Prüfungen reduzieren diese Risiken und sichern den Versicherungsschutz.

8. Praxistipp und Anekdote

Ein Funkamateur in einer Fabrikhalle erlebte Funkstörungen und hohen HF-Strom in der Schuko-Leitung seiner Station. Eine außerordentliche Prüfungsnachforderung der Werksseelsorge ergab, dass das Kabel bei 20W Sendeleistung deutlich heiß auflief. Nach Umstellung auf CEE-Steckdose und erneuter DGUV V3-Prüfung sank das Rauschniveau im Empfang enorm und das Brandrisiko war gebannt.

9. Fazit

Die DGUV V3-Prüfung von ortsfesten und ortsveränderlichen Funkanlagen ist integraler Bestandteil des Arbeitsschutzes in Industrieanlagen mit Funkbetrieb. Sie sichert Gesundheit und Leben, bewahrt vor Haftung und erhält die Empfangsqualität. Errichtererklärung, normgerechte Intervalle und fachkundige Durchführung durch Elektrofachkräfte bzw. befähigte Personen sind die Eckpfeiler einer rechts- und betriebssicheren Amateurfunkstation.

⚡ Wer darf DGUV V3 Prüfungen durchführen?

Eine Elektrofachkraft im Sinne der VDE 0100 ist jemand, der:

- Fachliche Ausbildung hat (z. B. Elektroniker, Elektromeister, Ingenieur mit elektrotechnischem Schwerpunkt).

- Praktische Erfahrung nachweisen kann – also nicht nur Theorie, sondern auch den Umgang mit Messgeräten, Prüfabläufen und Gefährdungsbeurteilungen beherrscht.

- Aktuelle Schulungsnachweise besitzt, die dokumentieren, dass er oder sie mit den geltenden Normen, Vorschriften und Prüfverfahren vertraut ist.

👉 Nur diese Kombination aus Praxis + Schulung berechtigt dazu, DGUV V3 Prüfungen rechtssicher durchzuführen.

🖇️ Ortsfest oder nicht?

Ein gern übersehener Punkt:

- Auch ein Gerät mit Stecker kann als ortsfest gelten, wenn es so installiert ist, dass es nicht ohne Werkzeug bewegt werden kann (z. B. ein Kühlschrank, der fest verschraubt ist).

- Das sorgt regelmäßig für Diskussionen – und für Kopfschmerzen bei denen, die Prüfprotokolle schreiben müssen.

🕯️ Rand Bemerkung

Ein Duplexer ist empfindlich, aber eine DGUV-Prüfung ist gnadenlos:

- Wer glaubt, dass ein Gerät mit Stecker niemals ortsfest sein kann, hat entweder die Norm nicht gelesen – oder schon den Rentenbescheid in der Tasche.

- Denn in der Elektrotechnik gilt: Alles ist relativ – außer die Vorschrift.

- Und wer es besser weiß, sitzt meistens im Ruhestand und lehnt sich zurück

⚡ Zugang zu elektrischen Betriebsräumen

Ein elektrischer Betriebsraum (z. B. Schalt- oder Verteilerraum) ist kein Abstellraum für Putzmittel oder vergessene Bürostühle, sondern ein sicherheitsrelevanter Bereich, in dem nur bestimmte Personen Zutritt haben:

- Elektrofachkräfte: Personen mit abgeschlossener elektrotechnischer Ausbildung, praktischer Erfahrung und aktuellem Schulungsstand.

- Elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP): Nur unter Aufsicht einer Elektrofachkraft und für klar definierte Tätigkeiten.

- Berechtigte Personen: Nur, wenn sie ausdrücklich eingewiesen wurden und eine Notwendigkeit besteht (z. B. Facility-Management mit spezieller Unterweisung).

👉 Alle anderen haben dort schlicht nichts verloren.

🕯️ Tiefschwarzer Humor zum Schluss

Ein elektrischer Betriebsraum ist kein Selfie-Spot:

- Wer als Nicht-Elektrofachkraft dort herumsteht, ist ungefähr so fehl am Platz wie ein Goldfisch im Toaster.

- Und wer das Ganze noch stolz auf Facebook postet, dokumentiert im Prinzip nur seine Bewerbung für den Darwin Award der BG VK.

- Denn: Strom vergisst nie – und Facebook auch nicht.

Okt. 01

Thermografie in der Elektrotechnik und im Amateurfunk

Von DGUV V3 bis Relais – Physik, Praxis und die ewige Schlacht gegen Besserwisser

🌡️ Physikalische Grundlagen der Thermografie

Thermografie basiert auf der Tatsache, dass jeder Körper mit einer Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunkts elektromagnetische Strahlung emittiert.

- Spektrum: Hauptsächlich im Infrarotbereich (ca. 0,7–14 µm).

- Plancksches Strahlungsgesetz: Beschreibt die spektrale Verteilung der Strahlung.

- Stefan-Boltzmann-Gesetz: – die abgestrahlte Leistung steigt mit der vierten Potenz der Temperatur.

- Emissionsgrad: Real existierende Oberflächen sind keine perfekten schwarzen Strahler. Ein blankes Kupferkabel hat z. B. einen Emissionsgrad von ~0,2, während matte Isolierungen bei ~0,95 liegen.

👉 Konsequenz: Wer Thermografie betreibt, ohne den Emissionsgrad zu berücksichtigen, sieht nicht die Realität, sondern eine hübsche Wärmekarte für Esoteriker.

⚡ Thermografie bei DGUV V3 Prüfungen

Die DGUV Vorschrift 3 (ehemals BGV A3) schreibt regelmäßige Prüfungen elektrischer Anlagen und Betriebsmittel vor. Thermografie ist hier ein ergänzendes Werkzeug, um:

- Kontaktprobleme (lose Schraubklemmen, oxidierte Verbindungen) sichtbar zu machen.

- Überlastungen von Leitungen oder Sicherungen frühzeitig zu erkennen.

- Asymmetrische Belastungen aufzuspüren.

Vorteile:

- Berührungslos, auch bei laufendem Betrieb.

- Dokumentierbar (Thermogramme als Prüfprotokoll).

- Spart den Elektriker vor dem klassischen „Handauflegen-Test“ – der zwar mutig aussieht, aber spätestens bei 400 V eher Darwin-Award-tauglich ist.

📡 Anwendung bei Amateurfunkgeräten und Relais

Auch im Amateurfunk ist Thermografie ein unterschätztes Werkzeug:

- Endstufen & PA-Transistoren: Lokale Hotspots durch schlechte Wärmeableitung oder ungleichmäßige Belastung.

- Relaiskontakte: Übergangswiderstände führen zu Erwärmung – sichtbar, bevor das Relais endgültig verschweißt.

- Netzteile: Überlastete Gleichrichter oder Elkos, die sich thermisch verabschieden, bevor sie akustisch explodieren.

- Antennenrelais & Koaxschalter: Besonders bei QRO-Betrieb (hoher Leistung) können Übergangswiderstände zu HF-bedingter Erwärmung führen.

👉 Praktisch: Mit einer Wärmebildkamera lässt sich die „unsichtbare“ HF-Verlustleistung sichtbar machen. Wer also glaubt, sein Relais sei „verlustfrei“, sieht im Thermogramm oft das Gegenteil – ein kleiner Glühwürmchen-Effekt im Gehäuse.

🧑🔧 Normen, Altersstarrsinn und die „Besserwisser-Fraktion“

Hier kommt der Teil, wo der Humor tiefschwarz wird:

- Die Normenverweigerer: „IEC, DIN, VDE – alles nur Papier. Ich mach das seit 40 Jahren so!“ Ja, und seit 40 Jahren wundert man sich, warum die Sicherungskästen aussehen wie Kunstwerke aus geschmolzenem Kupfer.

- Die Improvisationskünstler: „DGUV V3? Ach, ich prüf nach Gefühl. Wenn’s warm wird, war’s zu viel.“ Diese Philosophie ist zwar kreativ, aber ungefähr so sinnvoll wie ein Fallschirm aus Blei.

- Die Funkamateure mit Gottkomplex: „Relais? Die halten ewig, wenn man sie nur ordentlich segnet.“ Leider hält Physik nichts von Gebeten – Übergangswiderstände steigen trotzdem.

👉 Fazit: Normen sind nicht da, um Ingenieure zu ärgern, sondern um sicherzustellen, dass man auch nach 30 Jahren Funkbetrieb noch mehr als nur die eigene Urne auf Kurzwelle abstrahlt.

📑 Fazit

Thermografie ist kein esoterisches Spielzeug, sondern ein hochwirksames Diagnosewerkzeug:

- In der DGUV V3 Prüfung hilft sie, elektrische Gefahren sichtbar zu machen, bevor sie zu Bränden oder Ausfällen führen.

- Im Amateurfunk deckt sie thermische Schwachstellen in Geräten, Relais und Antennenkomponenten auf.

- Die Physik dahinter ist klar, unbestechlich und lässt sich nicht durch Altersstarrsinn oder „gefühlte Normen“ überlisten.

Wer Thermografie ignoriert, weil er „alles besser weiß“, darf sich schon mal überlegen, ob er im nächsten Leben als Rauchmelder oder als Versicherungsgutachter wiedergeboren werden möchte.

Sep. 28

Treffen am 04.10.2025

Am kommenden Samstag, den 04.10.2025, 12:00 Uhr, treffen wir uns im Shack. Zeit für kleinere Arbeiten, die Diskussion anstehender Fragen und den lockeren Austausch interessanter Themen.

Wir freuen uns über Euer Erscheinen.

Bis dahin! 73 Helmut

Sep. 28

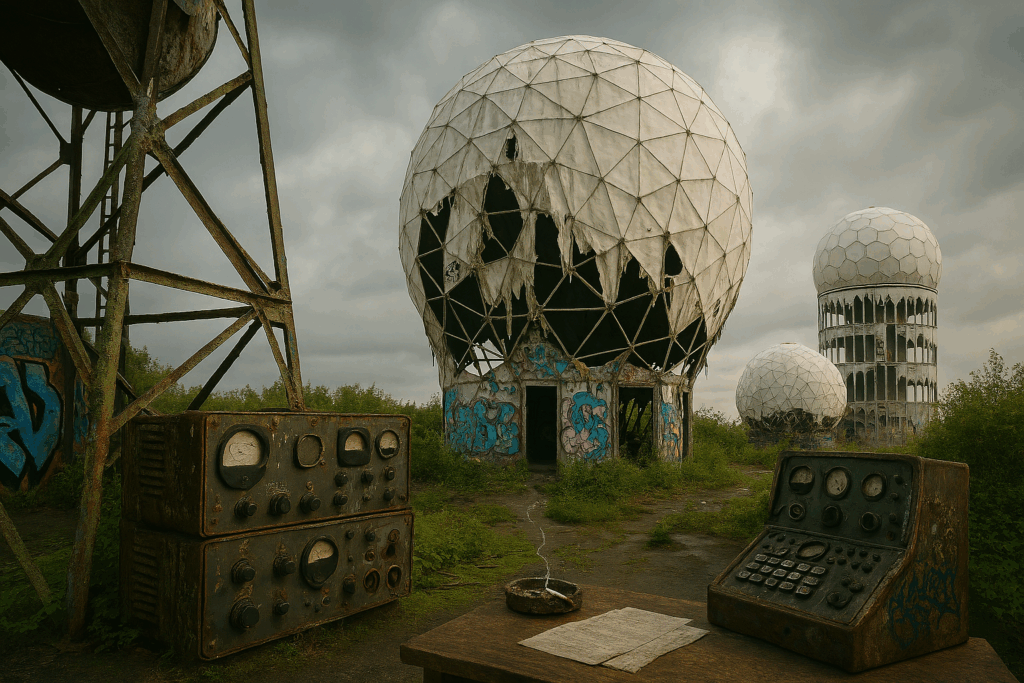

Follow up: Verlorene Stimmen im Äther – Verlassene Funkanlagen in Deutschlands Lost Places

Es gibt Orte, an denen der Äther selbst Geschichte atmet – oder besser gesagt: röchelt. Einer dieser Orte ist die Field Station Berlin, eine der legendärsten Abhöranlagen des Kalten Krieges.

📡 Field Station Berlin – Das Ohr, das nie schlief

Auf dem Teufelsberg im Berliner Grunewald, der höchsten Erhebung West-Berlins, errichteten die USA (unter Federführung der NSA) ab 1961 eine Abhörstation, die Teil des globalen ECHELON-Netzwerks war. Die Lage war strategisch genial: freie Sicht in alle Richtungen, perfekte Bedingungen für Funkaufklärung – und weit genug weg vom Ostblock, um nicht gleich von der nächsten MiG überflogen zu werden.

Technische Eckdaten

- Primäre Aufgabe: SIGINT (Signals Intelligence) – Abhören, Aufzeichnen und Analysieren von Funk-, Richtfunk- und Satellitenverbindungen des Warschauer Pakts.

- Frequenzbereiche:

- Kurzwelle (HF): 3–30 MHz – militärische und diplomatische Kommunikation.

- VHF/UHF: 30 MHz–3 GHz – Richtfunkstrecken, Flugfunk, Radar.

- Satellitenbänder: L- und S-Band (1–4 GHz) für frühe Kommunikationssatelliten.

- Ausstattung:

- Mehrere Parabolantennen in Radomen („Golfbälle“) zur wetterunabhängigen Signalaufnahme.

- Hochselektive Empfänger (z. B. Collins, Racal, Eddystone) mit Quarzstabilisierung.

- Bandmaschinen und Magnetband-Logger für 24/7-Aufzeichnung.

- Personal: US Army Security Agency (ASA), später INSCOM, plus britische 26 (UK) Signals Unit.

Betrieb und Alltag

Der Betrieb lief in Schichtsystemen – 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Die Funker und Analysten lauschten auf alles, was der Äther hergab: von verschlüsselten Militärmeldungen bis zu banalen Wettermeldungen, die oft mehr verrieten, als den Absendern lieb war.

Die Briten überwachten vor allem den Flugverkehr des Warschauer Pakts, während die Amerikaner sich auf strategische Kommunikation konzentrierten. Angeblich konnte man von hier aus sogar den Funkverkehr zwischen Moskau und sowjetischen U-Booten im Atlantik mithören.

☠ Schwarzer Humor aus dem Radom

Ironischerweise war die Field Station Berlin so geheim, dass jeder Berliner wusste, dass dort „die Amis abhören“. Die riesigen weißen Kuppeln waren im Stadtbild so subtil wie ein Elefant im Porzellanladen.

Und während drinnen hochsensible Datenströme analysiert wurden, kämpften die Techniker draußen mit Berliner Wetter, Rost und Taubenkot – der natürliche Feind jeder Hochfrequenztechnik.

Heute ist die Anlage ein Lost Place, in dem Streetart und Graffiti die Wände zieren, wo früher Kryptospezialisten saßen. Die Radome sind zerrissen, die Antennen verschwunden – und statt Funksignalen hört man nur noch den Wind pfeifen.

Sep. 27

🎯 DX-Herbst-Challenge 2025:

🎯 DX-Herbst-Challenge 2025: Und, schon alle Trophäen gejagt oder nur die Hoffnung verloren?

Der Äther war nie gnadenloser. Zehn seltene Mittelwellenstationen, jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit – von britischem Smooth-Talk bis zu saudischem Sendebomber. Die IG AFU Bonn hat euch mit der DX-Herbst-Challenge 2025 auf eine Reise geschickt, bei der selbst eure Ferritantenne irgendwann um Gnade winselt.

Aber jetzt mal ehrlich:

- Habt ihr euch schon durch die Frequenzhölle gekämpft?

- Ist euer Logbuch ein stolzes Manifest oder eher ein Trauerprotokoll?

- Und wie oft habt ihr nachts geflüstert: „Saudi-Arabien, bitte… nur einmal…“?

💀 Für alle, die noch dabei sind: Keine Sorge, der Herbst ist lang – und die Dunkelheit euer Freund. Für alle, die schon durch sind: Glückwunsch, ihr seid offiziell Funk-Sadisten mit Hang zur Selbstgeißelung.

Lasst uns wissen:

- Welche Station war euer Endgegner?

- Welche hat euch überrascht – positiv oder wie ein nasser Lappen ins Gesicht?

- Und wer hat die Extra-Mission mit drei Kontinenten geschafft, ohne dabei den Verstand zu verlieren?

Kommentiert, teilt eure Logs, oder schickt einfach ein Bild eures zerfetzten Notizbuchs. Wir feiern euch – oder lachen mit euch. Je nach Signalstärke.

🕳️ Der Äther ist dunkel und voller Schrecken. Aber hey, wenigstens rauscht er schön.

Quelle:

Sep. 25

„CQ CQ Embassy“ – Diplomatische Kommunikation über Funk

Diplomatie lebt von Worten – und manchmal davon, dass diese Worte möglichst niemand außer dem Empfänger hört. Bevor Glasfaser, verschlüsselte IP-Telefonie und Satellitenlinks den Äther eroberten, war Funk jahrzehntelang das Rückgrat der internationalen Kommunikation zwischen Botschaften, Konsulaten und Heimatregierungen.

📡 Technische Grundlagen

Diplomatische Funkkommunikation war (und ist) eine Mischung aus Hochfrequenztechnik, Kryptografie und Geduld:

- Frequenzbereiche:

- Kurzwelle (HF): 3–30 MHz, ideal für weltweite Reichweite dank Ionosphären-Reflexion.

- VHF/UHF: 30 MHz–3 GHz, für regionale Verbindungen oder Richtfunkstrecken zwischen Botschaft und Außenposten.

- Satellitenbänder (ab den 1970ern): L-, C- und Ku-Band für sichere Sprach- und Datenkanäle.

- Modulationsarten:

- AM und SSB für Sprachübertragung.

- FSK und PSK für Telex- und Datenübertragung.

- Später digitale Betriebsarten mit integrierter Verschlüsselung.

- Verschlüsselung:

- Früher: mechanische Chiffriermaschinen (z. B. SIGABA, später elektronische Systeme).

- Heute: AES- oder One-Time-Pad-basierte Systeme, oft in Hardware implementiert.

📜 Historische Beispiele

- Moskau – Washington Hotline (1963)

- Entstanden nach der Kubakrise, um Missverständnisse zu vermeiden.

- Anfangs Telex über Kabel, aber als Backup: Kurzwellenfunk mit verschlüsselten Textnachrichten.

- Frequenzen im Bereich 10–15 MHz, um Tag/Nacht-Bedingungen zu kompensieren.

- Botschaftsfunk im Kalten Krieg

- Westliche Botschaften in Ostblockstaaten betrieben oft unscheinbare Dachantennen.

- Über diese liefen verschlüsselte Kurzwellen-Telexe nach London, Washington oder Bonn.

- Die Gegenstelle war oft ein unscheinbares Regierungsgebäude mit einer beeindruckenden Antennenfarm.

- „Numbers Stations“

- Mysteriöse Kurzwellensender, die Zahlenkolonnen in monotoner Stimme ausstrahlten.

- Offiziell nie bestätigt, aber weithin als Kommunikationsmittel für Agenten und diplomatische Dienste angesehen.

- Frequenzen: oft im 5–12 MHz-Bereich, um global empfangbar zu sein.

☠ Schwarzer Humor im Äther

Diplomatischer Funk war oft so geheim, dass er auf Frequenzen lief, die jeder Funkamateur mit einem 50-Euro-Empfänger hören konnte – nur eben nicht verstehen. Manche Botschaften sendeten so regelmäßig, dass man die Uhr danach stellen konnte. Für Funkbegeisterte war das wie eine tägliche Radiosendung mit dem Titel: „Was wohl heute wieder verschlüsselt wird?“

Und wenn mal ein Techniker vergaß, die Verschlüsselung einzuschalten, hörte man statt kryptischer Töne plötzlich:

„Hier ist die Botschaft. Der Kaffee ist alle. Bitte dringend Nachschub.“

🔮 Findet das heute noch statt?

Ja – aber diskreter und technischer.

- Kurzwelle wird weiterhin als Backup genutzt, weil sie unabhängig von Satelliten und Kabelnetzen funktioniert.

- Satellitenkommunikation ist Standard, oft mehrfach redundant und stark verschlüsselt.

- Richtfunk zwischen Botschaften und Residenzen ist in manchen Ländern noch aktiv.

Der Unterschied: Heute sind die Signale meist digital, breitbandig und so verschlüsselt, dass selbst ein Quantencomputer ins Schwitzen käme – zumindest für die nächsten paar Jahrzehnte.